|

Путеводитель по Крыму

Интересные факты о Крыме:

В 1968 году под Симферополем был открыт единственный в СССР лунодром площадью несколько сотен квадратных метров, где испытывали настоящие луноходы. |

Главная страница » Библиотека » В.Е. Возгрин. «История крымских татар: очерки этнической истории коренного народа Крыма»

3. Становление крымскотатарской этнокультурыКультура может называться высокой, даже если она не создала техники или скульптуры. Но её так не назовут, если ей нехватает милосердия. Й. Хойзинга. В тени завтрашнего дня Понятно, что с развитием столь энергичных торговых отношений между Крымом и Средиземноморьем, а также Степью не мог не завязаться столь же оживлённый культурный диалог. Крым представлял собой выраженную контактную зону. Полуостров не был и, по ряду причин (о них ниже) не мог стать территорией, где бы сосуществовали, не смешиваясь, культурные системы нескольких этносов, ряд этнических анклавов, развивавшихся автономно. Напротив, это был некий набор органичных и жизнеспособных культур, эволюционировавших по собственным законам, сохранявшим своеобразие культурного облика, но взаимодействовавших друг с другом, оказывавших друг на друга значительное влияние. Система таких культур обладала способностью к самоорганизации, саморазвитию и самоусовершенствованию. Помимо прочего, само возникновение такого рода структур тесно связано с существованием и активной деятельностью на соответствующей территории носителей открытых культур, то есть таких, которые обеспечивают оптимальное равновесие свободного развития эволюционного типа. Известно, что в истории любой культуры важнейшее значение имеют как её первоистоки, так и составляющие части. В истории крымскотатарской культуры таких составляющих было столько же, сколько этносов, из сплава которых возник коренной народ Крыма. Некоторые их этих культуротворческих компонентов нам известны лучше, другие — хуже, поэтому имеет смысл назвать лишь самые значимые, фундаментальные, не пытаясь выяснить конкретный вклад каждого из более чем трёх десятков племён и народов, некогда осевших на благодатной земле полуострова и оставшихся на ней навсегда. Таких основных культурных составляющих было четыре. Средиземноморская (христианская). Она и сама по себе имела сложное происхождение, возникнув из слияния древних египетской и месопотамской, более молодых греческой, арабской, «варварской» романской культур. Мусульманская (мавританская), которая также имела в своих истоках несколько культурных традиций, в том числе такие древние, как персидскую, кораническую (библейскую), античную. Степная (преобладающе тюркская), которая отличалась от предыдущей прежде всего материальным своим сегментом, сложившись в совсем иных географических и традиционно-культурных условиях, впитав в себя, в частности, многое из дальневосточного, алтайского, древнеармянского культурных комплексов. Германо-скандинавская (готская), оказавшая влияние прежде всего на крымскотатарские строительное искусство и, отчасти, музыку (о чём см. ниже). Основным условием возникновения национальной крымскотатарской культуры, очевидно, следует считать уже упоминавшиеся терпимость к разнообразным влияниям и рациональную восприимчивость крымцев. В Крыму, в отличие от некоторых других регионов мусульманского мира, великолепно сохранилось моральное наследие классического ислама, проповедовавшего эти качества. Но правомерен вопрос, почему это произошло именно здесь, да ещё и в такой мере, что «крымский культурный феномен» стал заметен уже в Средневековье? В этом, очевидно, немалую роль сыграл не только человеческий, но и природный фактор. Коренной народ Крыма в силу самих условий жизни на территории, со всех сторон ограниченной морем, довольно рано обрёл так называемую «островную психологию». Этот тип ментальности присущ населению небольших островов, экипажам кораблей и т. д. То есть группам, подверженным угрозе извне: притом что бежать от неё некуда, приходится вырабатывать особые навыки выживания в буквально любых условиях. Это положение вещей вырабатывает в группе дух единой команды, хорошо известный мировой (но пока не российской) психологической науке феномен The Team Spirit, что означает ощущение плеча ближнего, взаимную преданность, готовность поступаться частными интересами ради выживания группы вплоть до готовности к самопожертвованию. И всё это — несмотря на то, что изначально такие группы могут формироваться из социально и политически совершенно разнородных, разноязычных, поликонфессиональных (разноверных) участников. Можно предположить, что уже на стадии первобытного общества крымчане убедились в необходимости взаимной терпимости всё с той же целью — выживания при невозможности «оторваться» от врага, уйдя вглубь материка, в непроходимые леса, в область вечных льдов и так далее. В Крыму такой возможности попросту не было. Но здесь нужна одна оговорка, касающаяся более поздних времён крымской истории. Ниже будет изложен материал, свидетельствующий о том, что взаимопонимание между ханом и его беями и мурзами не всегда было полным. Доходило и до вооружённых столкновений. Но все внутриполитические трения отступали на второй план, когда речь шла о необходимости защиты ханства от внешнего врага. Это умение крымских татар забывать о личных, частных, групповых интересах ради выживания всей команды не могло не поражать иностранных гостей Крыма. Один из них, пробывший некоторое время в татарском плену поляк (а какое «согласие» царило между шляхтичами и их королём — общеизвестно), сочинил даже на эту тему стихи:

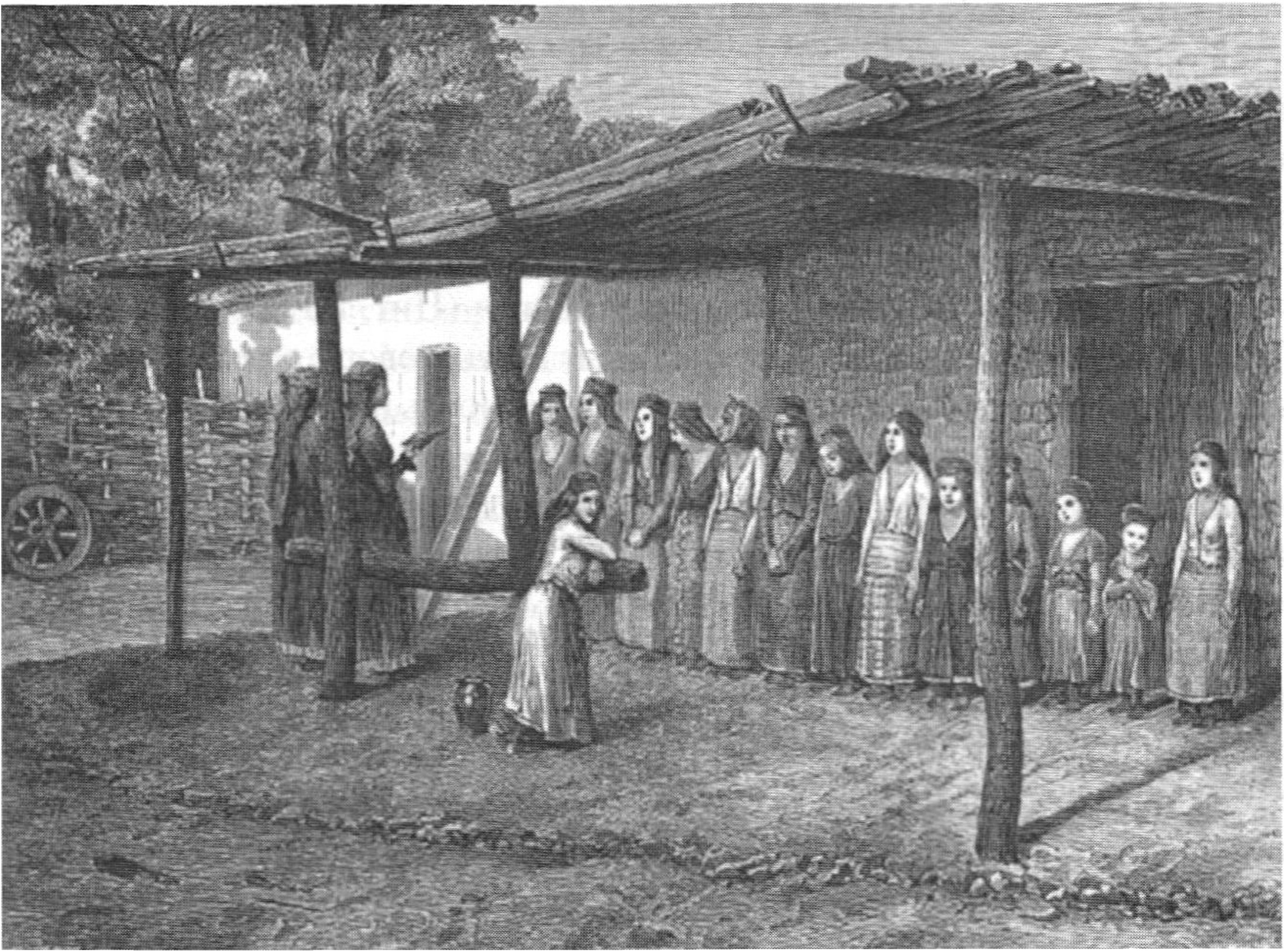

Эта психологическая матрица, возможно, осуждённая на постепенное исчезновение в более благоприятных условиях (как это и произошло в массе схожих случаев), уцелела практически только в Крыму да ещё на Сицилии — это если ограничиться нашим континентом. И в обоих местах это произошло по одной и той же причине: благодаря схожим географическим (точнее, геополитическим) особенностям и счастливой встрече с исламом в классическую эпоху истории этой конфессии. То есть именно тогда, когда учение Мухаммада основывалось на всечеловеческом гуманизме, взаимной терпимости, чувстве единой уммы, невзирая на культурные, расовые, социальные или этнические различия. Именно эти две составляющие — островное положение и вера — привели к необычному эффекту устойчивой терпимости и миролюбия, к результату, который поражал даже ближайших соседей, турок, с уважением и невольной завистью писавших о крымчанах: «Они очень стыдятся друг друга. Если кто-нибудь бранится и ссорится, другие люди его презирают» (Челеби, 1999. С. 10). Атмосфера исключительной терпимости стала главной причиной, во-первых, органичного, естественного слияния четырёх упомянутых составляющих в единую крымскотатарскую культуру, а во-вторых, необычно мощного, длительного и постоянного потока иммигрантов, также первоначально разнокультурных1. Таким образом, крымцы получили возможность выбора из многообразия, а затем и усвоения того, что оптимально подходило к крымским условиям природы и общества. Эта возможность, впрочем, не была уникальным даром случая (в конце концов, любой этнос может черпать из мировой сокровищницы полными горстями то, что ему нужно, просто не все этим пользуются). Таким даром были способность и желание крымцев не вынужденно, а «в охотку», с удовольствием и живым интересом заимствовать элементы чужих культур, не испытывая к последним отвращения или страха. Это был культурный диалог не просто крымского, а межцивилизационного масштаба, хотя шёл он главным образом в городах Крыма, да ещё разве что на Сицилии. Такой скачок в общении великих культур мог в принципе произойти и раньше, физические возможности к тому были (мореходные караваны пенили и античные, и средневековые моря; извечными были такие реалии, как разноязычная толчея на приграничных базарах, а также войны, оккупации и подобные им разновидности и типы межкультурных контактов). Но не было полноценного диалога. Его и не могло возникнуть, пока цивилизации не научились слушать друг друга. Пока они не захотели этого. Активизацию и подъём крымскотатарского культурогенеза специалисты относят ко второй половине XIII — началу XIV в. (Крамаровский, 1992. С. 38—39). Именно в этот период в городах Юго-Восточного Крыма, отчасти Приазовья, материальной основой которых были ремесло и торговля, в уникально пёстрой этнической среде сложилось новое культурное направление в мировой цивилизации. По происхождению и направленности в перспективу это была одна из культурных линий Золотой Орды. И в то же время необычно высокая доля заимствований в духовной и материальной сферах позволяет выделить крымскую прибрежную полосу в качестве особого района, отличного от других золотоордынских и черноморских регионов. Целесообразность предлагаемого отграничения этой литорали оправдывается и дальнейшим её развитием, в том числе и в Новое время. Здесь, где с представителями коренных племён встречались и где оседали малоазийские тюрки, выходцы с Балкан, персы, армяне, грузины, черкесы, евреи, греки, генуэзцы, лигурийцы, венецианцы, сицилийцы, арабы Северной Африки, каталонцы и т. д., складывался новый народ. Он обладал собственной, самобытной этнопсихологией, умением органично сочетать в себе культурные (и материальные, и духовные) черты и особенности изначально совершенно, различных культур и несхожих до полярной противоположности национальных характеров. В конечном результате (если касаться только материальной культуры) возникла новая линия её развития, которая характеризуется «тесным переплетением Джучидской тюрко-монгольской (городской и степной), греческой (византийской), сложными по составу армянской, крымско-малоазийской и латинской традициями ремёсел» (Крамаровский, указ. соч. С. 40). Период экономического, социального и культурного расцвета Крыма, начавшегося благодаря великой встрече четырёх культур, длился недолго. Он был изначально обусловлен самостоятельной и последовательной политикой Гиреев, политикой толерантности и открытости. Потом эта самостоятельность почти исчезла. Что можно было предвидеть уже в 1470-х, после подчинения крымских ханов турецким султанам, имевшим несколько иные представления об открытости и терпимости. Вот тогда и началась постепенная, окончательно так и не завершившаяся смена старой черноморской космополитической цивилизации, новой, чисто национальной, крымскотатарской культурой, но об этом разговор пойдёт позже. А пока бросим беглый взгляд на содержание всего достигнутого крымским ханством в годы его самостоятельности. Уже говорилось о том, что латино-романская культура проникала в Крым посредством обучения способной молодёжи восточнокрымских городов в Генуе и некоторых иных итальянских городах. Конечно, это были христиане, но культурные достижения, с которыми они знакомились на Западе, в крымских условиях тесных контактов быстро становились всеобщим достоянием. Та же ситуация сложилась и в отношении угасавшей Византии: к примеру, переплёты крымских мусульманских изданий оставались византийского, а не восточного типа до XVII в. (Рукописная книга. С. 308). Вторая черта крымской книжности: здесь переводились и размножались не только старинные арабские, но и античные авторы. Делались и переводы современной литературы, что понятно — это было непременным условием культурного развития страны, шедшей в ногу с окружающим миром, прежде всего с мировой исламской цивилизацией. Но для образованного слоя крымских городов не требовались переводы с таких языков, как арабский, персидский и тем более родственных тюркских. Известных авторов, творивших на этих языках, читали в оригинале, оттого в скрипториях Крыма (крупнейшим из них был ханский) их книги так на иностранных языках и переписывались: в Крыму существовал обширный книжный рынок (Зайцев, 2006 «а». С. 89—90). Здесь работали не только крымскотатарские, но и итальянские переписчики и миниатюристы, а крымские караимы вообще были известны далеко за пределами полуострова собственной каллиграфической школой. Известным хаттатом (каллиграфом) был Баби Мухаммед Гийаси, как и его ученик дервиш Хафиз бин Фахр ад-Дин Каши, работавший в Кефе. Многие хаттаты приглашались в медресе. Так, из 180 списков — копий различной литературы, хранившихся в 1920-х гг. в Хан-сарае, 150 экземпляров были созданы в трёх крупнейших медресе Крыма. Некоторые мастера могли работать и за рубежом. Так, в РГАДА хранится Коран, переписанный крымским хатипом в Великом Устюге, а в колофоне (послесловии писца) одного стамбульского списка известного исторического труда «Таварих-и Дешт-и Кипчак» значится: «Писал это бедняк Сеййид Осман из Крыма, писец соборной мечети Нур-и Османи» (Цит. по: Зайцев, 2006 «а». С. 90—91). К сожалению, о крымском средневековом книжном искусстве мы судим более по каталогам, чем по самим книгам. Последние почти не дошли до нас, причём по редчайшей причине. Речь идет о практически полной ликвидации крымскотатарского книжного, рукописного и архивного фонда, этого запечатлённого духовного опыта народа, его истории. В истории такие драмы иногда случались: когда дань с побежденных брали книгами (см. примеры в: Петров, 1982. С. 27). В этом случае сокровища интеллекта просто меняли прежнее местонахождение, перемещаясь в страну культурных победителей. Но русские, впервые оккупировавшие Крым в 1736 г., таковыми, к великому сожалению, не были. Они, как мы увидим ниже, сожгли множество библиотек. В том числе огромную Ханскую библиотеку, Карасубазарское древлехранилище, Иезуитскую библиотеку с её архивом и Национальный архив ханства (см. IX очерк этого тома). Это было целенаправленное, тотальное уничтожение культуры коренного населения; возможно, уже тогда имелись планы на его захват, подчинение и последующую русификацию. Ведь в 1833 г. акция повторилась, — снова вспыхнули костры из книг, правда, уже куда менее ценных, это были жалкие остатки книжной роскоши начала XVII в. (подробнее об этом см. в томе II). Продолжая опережать события, отметим, что когда чудом уцелевшие древние книги вновь осели в библиотеках, мечетях и медресе, они были в 1929 г. (опять почти точно через век!) изъяты и сожжены (теперь уже полностью) в ходе открытой борьбы с традиционными крымскотатарскими письменностью, историей и культурой. О том, что утратило при этом человечество, что за сокровища оседали в средневековом Крыму, о котором идёт речь, можно судить по всего нескольким случайно сохранившимся осколкам этого богатства. В тайнике общины Чуфут-Кале были обнаружены Вавилонский кодекс (927 г.) и Каталог Каирской библиотеки (1008 г.). Кто-то спас несколько книг из Ханской библиотеки: тафсир (комментарий Корана) автора XIII в. Мухаммада ал-Куртуби; комментарий юриста XIV в. ал-Махбуби к трактату «Исправление основ права»; шеститомный каллиграфический свод хадисов (преданий о словах и поступках Пророка) самого раннего и авторитетного их собирателя аль-Бухари; поэму о шахматах Мухаммада ибн'ал-Хаббарийа; комментарий крымского улема Мухаммада ибн'Абд ар-Рахима ал-Къырыми к творениям великого поэта Джами и сборник проповедей крымского же шейха Мухаммада ибн'Абд ал-Карима ал-Къырыми. Уцелело и несколько образцов эпического и философского жанров крымского происхождения, вовремя, к счастью, вывезенных; сейчас они украшают рукописные отделы трех библиотек Стамбула (Spuler, 1943. S. 424). О том, какого класса это сокровище, можно судить хотя бы по поэме начала XIII в. о Юсуфе и Зулейхе (Хикяети Юсуф ве Зелиха) Махмуда Къырымлы. Этот поэт — «не только первый из известных нам [крымских] авторов, но и некий локомотив, приведший в движение и крымскотатарскую, и турецкую литературу» (Конурат, 1996. С. 14). В Национальной Библиотеке Франции хранится прекрасный список «Гюлистана» Саади, выполненный в Кефе в 1510 г. (Зайцев, 2006 «а». С. 91)2. Несмотря на варварскую ликвидацию основного пласта культуры народа Крыма, сохранились имена некоторых литераторов и учёных, сверх упомянутых. Поэзия была здесь распространена весьма широко; любопытно, что большинство известных крымских авторов писали, как правило, на нескольких языках. Крупными поэтами были некоторые ханы. До нас дошел уже упоминавшийся выше «Розовый куст ханов» — великолепное изложение истории дома Гиреев, созданное одним из них, Халим-султаном. Широко известными в странах Восточного Средиземноморья были крымчане Тан Буг аль-Джевали (начало XIV в.), Эбубекир Мехмед, Абдулмеджид-эфенди, Таклы-ходжа, Ахмед-ходжа, Мевлян Исхак (все — конец XIV — начало XV вв.). Тогда же знаменитый «Гулистан» Саади перевёл с персидского крымский поэт Сейфа Сараи. В XV в. творили не менее известные Усеин Кефеви (за рубежом его удостоили почётного титула «султан всех пишущих»), хан-поэт Менгли-Гирей. Крымские литераторы той поры славились за рубежом и своей эрудицией и учёностью. Великой удачей считали правители Египта и Сирии, когда им удавалось поставить во главе национальных университетов (медресе) крымчан — таких как Дия Мехмед аль-Къырыми, Рукн эд-Дин аль-Къырыми, Махмуд ибн-Фатшах ас-Сараи (Фазыл, Нагаев, 1989. С. 136—138). Из современников Хаджи-Гирея сохранились имена политика, теолога и поэта Атыфа Бини Сейдамета и известного хатипа (оратора, проповедника), также поэта Абдуллы Сейдамета Къырыми (Улькюсал, 1980. С. 177—179). Очевидно, в Крыму не развились бы такого именно рода книжность, наука, литература, если бы не общее культурное воздействие ислама. А оно дало знать о себе довольно рано. Уже о первом значительном деятеле ислама на полуострове, хане Узбеке (1313—1342), ал-Омари, путешественник из Египта, сообщает, что он строил медресе «для науки, потому что он очень предан науке и людям её... Он мусульманин чистейшего правоверия, открыто проявляющий свою религиозность и крепко придерживающийся законов мусульманских» (Цит. по: Валеев, Набиев, 1999. С. 95). Обратим внимание — просвещённый гость, говоря о религиозности великого хана, прежде всего подчёркивает его увлечённость науками. Не менее привержен к науке был и хан Менгли-Гирей I. Открывая новопостроенную Зинджирлы-медресе в Салачике, над входом в которое висела цепь (само название это — от крымскотат. «зынджыр», то есть «цепь»), он сказал среди прочего: «Разум делает человека существом благородным, а путь к совершенствованию разума лежит через науку... Кто не уважает науку, будь он хан или падишах, не сможет создать ничего основательного, ничего рассчитанного на будущее, и рано или поздно постигнет его бесчестие. Я приказал повесить в дверях медресе эту цепь, чтобы каждый, кем бы он ни был, при входе в этот священный храм науки склонил свою голову, выразив таким образом своё уважение к науке». После этих слов хан первым вошёл в медресе, низко склонив голову» (цит. по: Червонная, 1994. С. 127). Занятия на свежем воздухе (мектебе для девочек). Гравюра Раффе. Из колл. музея «Ларишес» Здесь было явлено то самое чудо слияния по-детски целостного знания и веры, что быстро исчезло у более поздних, по-европейски просвещённых и рациональных поколений. Но оно успело оказать мощное влияние на историю духовного развития средиземноморско-понтийских стран3. Упомянутая выше открытость крымскотатарского типа культуры также была связана с исламом. Эта конфессия не только дозволяла контакты с окружающим инокультурным миром, она возникла и развилась на таких связях, в том числе и духовных. Почему всемирная мусульманская умма не признаёт национальных границ — вопрос непростой, его анализ — впереди. Здесь замечу лишь, что кроме веры в феномене открытости крымских татар, их культуры, играла роль и чисто этническая традиция. Когда коренные крымские греки урумы или румеи (не путать с иммигрантами XVIII—XIX вв.) были депортированы Екатериной в северное Приазовье, среди них было, как утверждает посетивший их немецкий учёный, какое-то количество мусульман (возможно, это были родственники депортированных христиан, приехавшие к ним позже). В дальнейшем эта община (мариупольская) разрослась. Но это были странные мусульмане. Они прекрасно владели татарским языком, да и материальная культура их была схожей во всём, кроме одного: она была закрытой. Они крайне неохотно вступали в контакты с соседями-ногайцами и вообще мусульманами другой крови, не говоря уже о межэтническом смешении. Поэтому был совершенно прав немецкий этнограф, сделавший из этого вывод, что они не всей душой (nicht mit ganzer Seele) преданы исламу, всем открытому по глубинной своей сути (Schlatter, 1836. S. 376). Такая добровольная самоизоляция была совершенно несвойственна татарским землякам этих бывших крымчан. Ещё одним результатом слияния с исламским миром стало для Крыма народное просвещение. При любой мечети, вплоть до деревенских, обязательно работала начальная школа-мектебе, где малышей обучали основам ислама и чтению арабского текста Корана. Сам арабский язык преподавался не везде, но до учеников доносили его смысл на родном языке. По-крымскотатарски цитировались и поучения, которые могли пригодиться в реальной жизни. Поступать в мектебе можно было начиная с четырёх лет, обычно учились там лет до 12, но общий срок посещения школы не должен был быть менее 3 лет. Обучение в нём было обязательным как для мальчиков, так и для девочек. Они учились вместе группами по 3—4 человека, что обеспечивало как достаточный эффективный контроль наставника, так и его внимание к индивидуальным успехам каждого ребёнка (Нейкирхен, 1914. С. 293—295). Поэтому уже в Средневековье грамотность была чуть ли не всеобщей, как и вера в Аллаха. Дальнейшее образование можно было получить в медресе, содержание и обучение в которых оплачивались доходами с вакуфов. Разница в программах и учебных дисциплинах между ними и европейскими университетами (по сути, теологическими вузами) практически если и была, то в пользу медресе. Программа крымской высшей школы включала предметы арабо-мусульманского и античного происхождения: 1) общую теологию; 2) языкознание (грамматика, синтаксис, орфография, дикция, поэтика); 3) логику; 4) математику (арифметика, геометрия, оптика, астрономия, музыка, техника, механика); 5) физику; 6) метафизику; 7) политику (включая фикх — правоведение, и калам — спекулятивную теологию) (Kraemer, 1984. S. 155). Конечно, не все крымские медресе работали по приведённой программе, но ведь в различных регионах ханства их было несколько десятков, можно было выбирать. В частности, вероятно, благодаря этой сети медресе столь массовым было в Крыму увлечение поэзией, глубокое знание деяний предков, что было не вполне типично для других стран Европы, кроме разве что Исландии. Некоторые современные учёные (не восточные) в своей оценке крымскотатарского и мусульманского просвещения в целом делают акцент на ограниченном, с их точки зрения, характере образования, которое давали (а кое-где и дают) традиционные мектебы и медресе. При этой оценке (как правило отрицательной) абсолютно игнорируется кардинальная разница в типах образования, нужного западному и восточному обществам — христианскому и мусульманскому. Тем самым упомянутые авторы обнаруживают не только свою культурно-исторически несостоятельную, ограниченную европоцентричностъ, но и приверженность к давно устаревшей ценностной шкале. В лучшую сторону от них отличаются авторы середины позапрошлого века, подходившие к проблеме более объективно. Так, А.Т. Гримм, побывав в Крыму, дал куда более современную оценку местного традиционного просвещения, чем иные авторы наших дней: «Что касается [результатов] образования, то здесь делать сравнения, то есть пользоваться какой-то шкалой, которая, как в наших термометрах, отмеряет образовательные ступени европейских народов, то она не подходит для крымских татар. Сравнивать можно черкесов, турок и татар, и здесь последние в любом случае стоят выше остальных. Обычный степной татарин, кочевник, не имеющий другого имущества, кроме своего коня, способен уважать чужую собственность, тогда как черкес почитает своим всё, что от него не может охранить физическая мощь другого...» (Grimm, 1855. S. 32). Примерно к такому же выводу приходит русский современник А.Т. Гримма: «С самых незапамятных времён они были оседлы, имели дворцы, фонтаны, мечети, школы и даже медресе или духовные академии... наконец, понятия о некоторых правах личности, неизвестные самим Туркам, доказывает, что Татары Крымские не только были образованнее Ногайцев, но даже превосходили во многом Турок, своих владык...» (Скальковский, 1850. Т. I. С. 303). А. Скальковский говорит о системе крымскотатарских свобод сдержанно, но читатель понимает, что то общество во многом превосходило (по крайней мере, нравственно) современное, XXI в., что крымское, что российское. Главное, что нужно подчеркнуть: свою задачу система просвещения ханского Крыма решала успешно и с завидным постоянством. К тому же без срывов и откатов в архаику или в более модернизированные беззаконие и аморальность. Но нельзя и недооценивать благотворную роль, которую сыграли турки в развитии крымской культуры. Дело было даже не только в её уровне среди единоверного населения по ту сторону Чёрного моря. Османская империя сделала для Крыма нечто гораздо большее: она открыла дверь для татар в широкий исламский мир с его непревзойдённой культурой. И крымцы стали с жадностью вглядываться в доныне неведомые им дали иного, не ордынского, а малоазиатского, средиземноморского Востока. Особую роль в крымском культурогенезе играли (как и в иных регионах исламского мира) дервишские текие (и в меньшей мере соответствующие им рибаты или Ханака). Определить назначение текие при помощи европейской понятийной терминологии нелегко; во всяком случае, они не были «дервишскими монастырями», как нередко переводят этот термин. Прежде всего, эти общежитийные комплексы или культовые странноприимные дома4 были открытыми и не имели постоянного контингента, как христианские монашеские братии во главе с игуменом. В текие могли останавливаться паломники и купцы, странствующие дервиши и наставники различных исламских толков, нередко сопровождаемые одним или несколькими учениками. Такая обитель выполняла одновременно несколько функций, выступая в роли храма, караван-сарая, культурного и образовательного центра, исламской миссии, места встреч с целью обычного общения и, наконец, научного дискуссионного клуба (подр. об уставах и традициях текие см.: Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII—XV веках. Л., 1966. С. 322—323). Насельников текие можно разделить весьма условно на две части: более или менее постоянную общину из осевших (по крайней мере, на какой-то срок) дервишей и временных «постояльцев». Обе эти части обитателей текие обладали одинаковыми правами и обязанностями, хотя и осознавая свою раздельность. Здесь отправлялись совместные молитвы, совместно же проходили встречи с вероучителями или наставниками различных школ или толков. Люди собирались в поисках истины, поэтому в дискуссиях, проповедях и их обсуждениях царил дух доброжелательной диалогичности, искреннего и бескорыстного стремления к умножению познаний. То есть, в конечном счёте, дух совместной тяги к культурному совершенствованию. Здесь постоянно вырабатывались духовные и культурные ценности, начиная от обучения желающих грамоте или сокровенному смыслу священных текстов или хадисов, от выработки норм (начиная с самых элементарных) исламского поведения и кончая диспутами по теоретическим вопросам, в ходе которых возникали новые или совершенствовались старые, испытанные временем концепции. Само разделение обитателей текие на осевших и временных весьма способствовало утверждению их роли как духовных центров. Они идеально дополняли друг друга. Первые последовательно и без помех, связанных с подвижным образом жизни, разрабатывали фундаментальные проблемы познания и методов овладения духовными ценностями. Они вникали в сколь угодно глубокие теоретические вопросы в области мусульманского права, соотносимости отдельных положений адата и шариата, в проблемы выбора оптимального пути божественного привлечения (джазба) и так далее. Вторые, останавливаясь в текие и приобщаясь к результатам интеллектуального труда постоянных насельников этих обителей науки и молитвы, содействовали затем распространению бесценного духовного опыта дервишей по всей территории ханства и далеко за пределами Крыма. Такой культурный обмен обеспечивался несколькими способами: часть путешествующих записывала всё достойное внимания в авторские трактаты; при этом нередко осуществлялась первичная систематизация теоретической информации. Кроме того, путешествующие, во-первых, приносили в текие результаты научной деятельности аналогичных институтов других городов или стран, и часто это был «свежий материал» для диспутов или обсуждения. Во-вторых, они не могли не оказывать личного влияния на полученные знания, комментируя их, вырабатывая собственные концепции и обосновывая их в оригинальных сочинениях. В целом же духовная деятельность, кипевшая в многочисленных текие и благодаря им, не могла не обогащать высокую культуру Крыма. Бесспорным благом для страны и её людей стало и такое завоевание ислама, как идеология гуманизма. Напомним, что гуманизм был известен и средневековой Европе, хотя там он был лишен важнейшей своей части — признания ценности человека как личности, а прав человека как критерия оценки общества в целом. И это понятно, так как европеец той эпохи индивидом не был, а всегда выступал как член группы (общины, цеха, братии, ордена и т. д.). Избежать этого, как и всеобъемлющей системы вассалитета, в корпоративном обществе было невозможно. Вступая в группу, европеец признавал приоритет её прав над собственными, её моральных установок, социально-политических целей и прочего. Взамен группа защищала его, давала ему занятие, статус, но он растворялся в ней как личность, терял все естественные свободы, включая свободу действий, мысли, взглядов. «Социальный корпоративизм Средневековья был вместе с тем и духовным конформизмом... Индивид, следовательно, не существовал сам для себя. Важна [была] не личность его, а служба, которую он несёт» (Гуревич, 1984. С. 201, 176). Это был «гуманизм» коллективов. Да и то лишь христианских: о гуманном отношении к иноверцам и речи не было. Гуманизм ислама в отличие от европейского был универсальным, его постулат о единстве человечества приводился выше. Второе отличие: он переносил внимание своих адептов с религиозно-духовного, мистического мира на осмысление места и роли человека в мире земном; обращаясь и к чувству и к разуму, он сделал первостепенной познавательную деятельность индивидуума. Здесь вообще складывалось отношение к личности как к самодовлеющей ценности, а не как к религиозному объекту или безликой частице «соборного» общества. Культивировалось уважение к человеку, его особой роли на земле как участника Завета (то есть Договора), как наместника Бога (Сура 2:30). И, конечно, к его свободе и безопасности (Жданов, 1991. С. 104). Пристальное внимание к человеку, к его миру, отразилось в известном речении Пророка: «Мы вернулись с малого Джихада, чтобы приступить к Джихаду великому», где война — лишь «малый Джихад», а великий — борьба с самим собой на пути духовного совершенствования (Ислам, 1991. С. 67). О содержательно ином, чем европейский, гуманизме говорит и высокая степень автономности индивида. Ислам — единственная из великих религий, не предлагавшая каких-то посредников между Человеком и Богом. В этой конфессии не предусмотрено ни церковных иерархов, ни самой церкви, ни каких-либо институтов, способных диктовать свои решения мировой умме. Людям и только людям предоставлялось право самостоятельно решать сколь угодно сложные проблемы бытия, морали, толкования священных текстов, эстетического выбора — короче, всё то, что за европейца делала его церковь. Особенно заметным это различие было в культурной сфере. Известно, что на рубеже тысячелетий почти во всей Европе преобладал неурбанистический по географическому признаку тип культуры, чьими центрами были не города, а монастыри или феодальные замки. На Востоке же такими очагами издавна являлись города. Между ними постоянно поддерживались оживленные связи, горожане знали мир. Возможно в этом — корни постулата о единстве человеческого рода. Эта важная часть идеологической основы Возрождения возникла задолго до его начала и, что важно, на Востоке, а не в Италии. Ещё одна «городская» составляющая исламского гуманизма — идеал нравственной и интеллектуальной культуры, ещё недалеко ушедший от аналогичной paideia Античности. Продукт многовековых традиций универсального образования, этот идеал получил свое конкретное выражение в модели городского, утонченного, куртуазного и интеллектуального общества. Зарф (изысканность) стал синонимом культуры бытия энциклопедически образованных горожан Востока. Поднявшийся на вполне «ренессансный» уровень, этот тип гуманизма развился столь естественно и рано в Крыму оттого, что именно здесь (и на Сицилии) сложились самые открытые и толерантные общества эпохи. Старинное чешме у села Токлук. Фото автора Развитие гуманизма в Крыму получало не только духовную, но и вполне ощутимую психологическую и даже материальную поддержку. Причём, очевидно, ханы оказывали её исходя и из государственных, и из династических интересов. Здесь, как и в некоторых иных исламских обществах, буквальный «культ благородства, учёности, высокой морали, служения и ответственности — перед окружающими, перед обществом в целом и перед высшим законом — был существенным фактором устойчивой, слаженной и высоко дифференцированной общественной системы на протяжении многих веков... Именно эти ценности составляли основу всей социальной и политической идеологии или философии, а равным образом и политической культуры» (Ерасов, 2000. С. 8). Другими словами, в отличие от Запада и ряда восточных стран, где при определении первых, самых замечательных лиц государства большое значение имели экономическое преуспеяние или унаследованные титулы, в Крыму выдвигалась (почти исключительно благодаря личным заслугам или таланту) аристократия духа, воинской доблести или учёности (там же). Таким образом, исламский гуманизм Крыма и Сицилии становился духовным ядром не только культуры, но и системы бытовых отношений и даже религии, идеологической парадигмой, обусловливавшей нравственную социализацию каждой личности. Он сообщал стабильность эстетическим и этическим принципам, свойственным местным культурам и искусству, что отразилось во всех жанрах последнего. Коснемся некоторых из них. В крымской музыке до нас дошли домусульманские и даже дохристианские мелодии народных песен — жанра, как известно, весьма консервативного. Они, конечно, полностью утратили свои первоначальные архаичные тексты, на месте которых появились более поздние. Древнейшие из этих мотивов восходят к древнегреческим звукорядам и мелодиям, в самой Греции далеко не всегда сохранившимся. Притом ладовая организация крымских напевов представлена фактически во всех её старинных разновидностях: эолийской, фригийской, дорийской; типичны лады ионийский, лидийский, миксолидийский (Османова, 1990. С. 13—14). Это как раз тот случай, о котором упомянул полтора века тому назад великий германский историк Дройзен: в роли научного аргумента музыкальные произведения достовернее и доказательнее исторических хроник (Droysen, 1958. S. 24, 96). Оставили в этой области искусства свой след и более поздние культуры. От генуэзцев татары заимствовали канцонетты (напр., Кыналы пармак ез тырнак); арабские мелодии слышны в песнях Карасубазара; Великий шелковый путь напоминает о себе несколькими мотивами в китайской гамме. Своеобразно сочетание германских текстов со средиземноморскими мелодиями в крымско-готских кантиленах (Grønvik, 1983. Passim.). И, конечно, корни ряда крымских напевов тянутся из тюркских регионов Средней и Малой Азии. Утверждают, что даже популярнейшая ныне хайтарма — это совершенно балканская мелодия, как и хоран, этимология которого восходит к балканским коло или хоро (Мемиш, 2005. С. АЛ 11 об.). Особой темой является бесспорная мелодийная и, ещё более, жанровая схожесть древнего музыкального наследия коренных народов Крыма и Сицилии. Это, конечно, предварительный и крайне общий вывод, так как фундаментальных трудов по истории средневековой музыки не создано ни в том, ни в другом из названных островных культурных сообществ. Но в имеющейся литературе выделен ряд существенных аналогий в истоках, генезисе и мелодийном составе обоих сложившихся фондов народной музыки. Схожесть природно-климатических условий Сицилии и Крыма не могла не стать истоком более или менее общих черт и у ряда обществ, начиная с первобытного, сменявших друг друга в этих областях. Если же учесть влияние на крымчан и сицилийцев античной натурфилософии и исламской эстетики, то не покажется неожиданной и их схожесть как двух экологических культур. Однако развитие последних шло не столь прямолинейным путем. В обеих областях столкнулось несколько типов экологического мировоззрения, конкретно выражавшихся в несхожих моделях природопользования и вообще отношения к природе, умозрительного толкования её феноменов. Вполне гармоничным было это отношение у аборигенов доантичного периода, заселявших горы и предгорья Сицилии и Крыма, детей местной природы. Здесь ландшафтные и этнические биоритмы совпадали5. Позже древние греки, римляне, византийцы и латиняне, иммигрировав в Крым, очевидно, не испытывали здесь трудностей адаптации, принадлежа практически к тому же, то есть средиземноморскому природно-географическому комплексу, обладая близкой экологической культурой. Но затем в этот полифонический, но стройный хор локальных культур Сицилии и Крыма влился новый звучный тон — исламский. Следовало бы ожидать диссонанса, но его не было отмечено, причем по причине, далекой от чистой культурологии. Объяснение столь сложного феномена сокращает метод этнологического анализа. Дело в том, что среди населения обеих областей если и имела место ксения (термин Л. Гумилёва, обозначающий вариант сосуществования, при котором иммигранты живут, не смешиваясь с аборигенами), то Недолгое время, сменившись интеграцией. К моменту последних мощных этнокультурных вторжений как Крым, так и Сицилия были плотно заселены. Но нашлась ниша и для иммигрантов: сложившемуся этноландшафтному и политически-экономическому равновесию, его стабильности и независимости от внешних толчков не хватало надежной защиты. Вот её-то и создали пришельцы, отличавшиеся от аборигенов воинственностью, но явившиеся не как разрушители или колонизаторы, а как переселенцы, решившие связать свою судьбу с будущим новой родины, с её населением. Возникает вопрос, почему же местное население в виду активной иммиграции практически никак ей не препятствовало? Ведь крымчане-аборигены не могли не ощущать опасность размывания, изменения традиционной культуры благодаря указанным выше этническим переменам. Для ответа на этот вопрос имеет смысл вспомнить определение вмещающего ландшафта (т. е. комплекса, состоящего из геосистемной и биосистемной структур), данное довоенным географом Л.С. Бергом. Он считал, что такой ландшафт представляет собой «область, в которой характер рельефа, климата, растительности, животного мира, населения и, наконец, культура человека сливаются в гармоничное целое, типически повторяющееся на протяжении известной зоны Земли. В географическом ландшафте все элементы должны воздействовать друг на друга и взаимно обуславливать друг друга» (цит. по: Антипова, 1999. С. 15). При таком подходе к проблеме совершенно закономерен вывод: в рассматриваемый период в Крыму сформировалась, закрепилась и обросла традициями именно такая система «Человек—Природа», которая была охарактеризована упомянутым выше Л.С. Бергом. И эта система оказалась достаточно прочной для того, чтобы не только противостоять размыванию её мощными демографическими волнами (иммиграция), но и растворять в себе, ассимилировать переселенцев. И одновременно заимствовать у них оптимальные для Крыма культурные черты, совершенно не опасаясь собственной ассимиляции, растворения в переселенческих волнах. Антропогенных изменений вмещающего ландшафта после упомянутых мощных иммигрантских вливаний практически не было отмечено. Возможно, по причине его редкой гармоничности, соразмерности человеку, но также и разнообразия, где каждый мог найти себе природную зону «по вкусу». Шёл противоположный процесс — приспособление иммигрантов к ландшафту путем выработки новых стереотипов поведения, тождественных господствовавшим аборигенным. Так сложился комплекс разноплановых форм, исторически, физиологически и экологически связанный в одно целое общностью условий существования. Кроме того, искажению ландшафта, природной среды в целом, препятствовало господствовавшее исламское бережное отношение к окружающему миру (подр. об этом см.: II очерк тома II). Этническая неоднородность иммигрантов и аборигенов, мозаичная пестрота их культур стали главным условием для поддержания этнокультурного единства в будущем: черты субкультур, взаимно дополняя друг друга, облегчали процесс этногенеза, как, впрочем, и природа. Ведь известно, что для рождения нового этноса необходимо сочетание минимум двух типов ландшафта — это «стимулирует изменения, ведущие к появлению новых этнических образований» (Гумилёв, 1989. С. 181, 186). В Крыму не два, а шесть ландшафтных типов (степной, речной, лесной, предгорный, горный и приморский). На Сицилии природная картина, как упоминалось выше, ничуть не беднее. То есть оба замечательных уголка юга Европы с их уникальным природным разнообразием были как бы созданы для никогда не прекращавшегося на них процесса этногенеза6. Ему сопутствовал процесс сближения нескольких разнокультурных мировоззрений. В мусульманском мире если и заметно идеологическое давление на культуру масс, то в районе пребывания верховного правителя (халифа, султана); ближе к окраинам оно снижается (Грюнебаум, 1981. С. 57). Не оттого ли в сицилийскую и крымскую периферии ислам входил с необычной (для фактически завоёванных земель) мягкостью и естественностью? Но есть тому и дополнительные, более общие, цивилизационные объяснения. Во-первых, это уважение ислама всё к тем же «людям Писания» — христианам, а, во-вторых, то, что мусульмане и Сицилии, и Крыма некогда оградили христиан от гонений со стороны нетерпимой до фанатизма Византии (Журавский, 1990. С. 82). Да и идеологическая инакость ислама, в других регионах остро конфликтогенная, сглаживалась здесь схожестью мировоззренческих (в частности, фундаментальных экологических и этических) установок. Среди приверженцев ислама Ближнего Востока и Магриба, как и между номадами и горожанами Средней Азии, имел место буквальный культ воды и зелени. Не успели утратить схожее «античное» отношение к природе и византийцы с латинянами, оно ведь очень устойчиво. А вот концепция человека как самозваного «царя природы», провозглашенная Библией (Псал. 8:6—9), развитая позднейшим христианством и внедрившаяся в сознание европейцев7, ни в Крыму, ни на Сицилии отклика не нашла. Во-первых, этой концепции не отвечали ни природная, ни культурная среда, само богатство и буйная смешанность которых благоприятствовали сохранению древних экзистенциальных ценностей натурфилософии, их нравственного воздействия на человека в его отношениях с природой. Во-вторых, в том же (то есть противоположном западному) направлении продвигал сознание больших масс сицилийцев и крымчан ислам. По мере его распространения на смену европейскому вещному фетишизму шёл так называемый «фетишизм природных явлений» (Кантор, 1997. С. 88). Ширилась «культурно-экологическая традиция, создающая настоящий культ природы, который, впрочем, был далёк от эстетского любования» (Абаев, 1988. С. 49). Действительно, любоваться природой «эстетски» можно было на Дальнем Востоке с его влажными лесами и многочисленными ручьями и реками, где-нибудь в Китае или Японии, но не в регионе рождения ислама, где нужно было непрерывно бороться за выживание в иссушённом, бесплодном мире. Поэтому мусульманский идеал прекрасного — искусственно созданный мир; тенистые улочки городов, каналы и фонтаны, разбитый у дома сад. Поэзия исламской городской культуры воспевает не пейзаж, творцом которого является природа, а цветы в садах, созданных руками человека. Степи Крыма требовали орошения — и получили его, города — чистой воды, и также прославились сотнями и тысячами фонтанов. Только в небольшом Бахчисарае было 119 таких беломраморных чешме с хрустально чистой водой (Улькюсал, 1980. С. 183; см. также 1-ый очерк II тома). Какой контраст с городами остальной Европы той эпохи, равнодушными к тому, что по их улицам текут потоки зловонных нечистот, а вода абсолютно непригодна для питья без кипячения! Здесь же всё было устремлено к доступному комфорту, утонченности, «красивой жизни» (термин мусульманской эстетики). Урбанистическая субкультура ведет здесь непрерывный спор с традициями кочевников. Их потомки возвели прекрасные усадьбы, разбили среди городских кварталов сады, а фонтаны вынесли и на улицы. В такой вот новой обстановке (а также в отдельных районах Крыма и Сицилии, где природа щедра изначально) у обоих народов появилась некая тяга, перешедшая в привычку, а затем в традиции и воззрения, исламу ранее не свойственные. Здесь стали характерны не крупные, подчеркнуто роскошные строения, а скромные, обращенные лицом к зелени павильоны и зальцы. Стали цениться уединение, полумрак небольших помещений, негромкий плеск тонких струек «камерных» фонтанов; их помещали уже не только в жилых покоях, но и в мечетях. Воспитался вкус, прямо противоположный и общеевропейскому (вспомним бурные фонтанные каскады Версаля и Рима), и общемусульманскому. Изящные виллы Палермо, стильный Бахчисарайский дворец как небо от земли отличаются от грандиозных, давящих своей роскошью мавританских палаццо Кордовы или Багдада. Француз Дюбуа, человек со вкусом, посетивший в ту эпоху Крым, записал: «Мы видели фонтаны и дворцы в Багдаде и Дамаске, но не встречали ничего, подобного тому, что есть в Бахчисарае и что представляло бы собой такую же ценность» (цит. по: Улькюсал, 1980. С. 183—184). Другой автор сравнивал скромные фонтаны Сицилии с эффектными кордовскими — и также в пользу первых (Rau Th. Die Wasserkünste. Leoni, 1831. S. 115). Кроме рассмотренной смысловой части исламского гуманизма, открывающей человека и мир человека, была и вторая — открытие природы и человека в природе. Для того, чтобы понять её значение, нужно отстраниться от современного отношения к природе, гораздо более заботливого в XX в., чем в Средневековье. Культура тогдашней Европы слепо следовала иудео-христианской доктрине конфронтации человека с окружающей средой. Там не было никого, кто мог бы искренне сказать: «Моя душа — то же, что душа трав, деревьев, птиц, животных» (Конрад, 1972. С. 221). Это отнюдь не кредо политеиста, но озарение восточного человека, осознавшего свою причастность к миру, к природе, вредить которой — всё равно что вредить своим близким, самому себе. Мечеть Судакской крепости в период её использования в качестве католического собора. Фото 1910-х Поэтому по отношению к биосфере Крыма и Сицилии, испытывавших минимальное антропогенное давление, к их культуре применим современный термин «экологическая красота». Её суть — в осознании рациональности и эстетичности ненарушенной природной системы, её высшей ценности как зеркала, отражающего духовную сущность человека. Лишь недавно учёные так называемой «франкфуртской школы» подошли к истине, найденной ещё классическим исламом: за контроль над природой человек платит тотальным контролем над обществом, надзором, который коллектив осуществляет над личностью. То есть покоряя природу, люди разделяют её судьбу, попадая в зависимость от слепой социальной стихии. И если в идеале возможна целостная этноэкологическая цепь из общественных, экономических и природных процессов, то обе местные культуры подошли к нему ближе всех европейских уже потому, что им «повезло», поскольку в их случае имело место совпадение «экологических традиций народной культуры в целом с высокой религиозной философской традицией» (Абаев, 1988. С. 50). Как это произошло? Идеи экологической взаимозависимости содержал уже основной коллективный труд «Чистых братьев», ставший в XIII в. настольной книгой не только в Крыму, но во всем мусульманском мире. Эта энциклопедия (которой, увы, была лишена Европа) сыграла важную роль, первой проведя в жизнь на огромной исламской территории «эстетические и этические нормы отношения человека к природе» (Маньковская, 1991. С. 47). Энергичная же мусульмано-христианская интеграция (она обгоняла этническую метисацию) привела в Крыму к ситуации, когда такие принципы стали соблюдаться всем населением без различия религий. Это единомыслие людей разных вер и племён было поразительным. Оно охватывало и другие стороны жизни крымчан, в том числе экономическую. Крымское земельное право основывалось на византийском Земледельческом законе. Показательно другое: традиции крымской соседской открытой общины сохранились и в XIX в. (Лашков, 1895. С. 87—96), тогда как в самой Византии средневековая община исчезла ещё до образования Крымского ханства. Причина живучести этого средневекового права, возможно, в его соответствии корпоративным принципам шариата, эгалитарности исламского права по отношению ко всем членам общества. Ведь именно этим факторам была отчасти обязана своей стабильностью и городская, ремесленно-цеховая корпоративная структура. Но, в отличие от остальной Европы, да и других мусульманских стран, вольные цехи Крыма совершенно не страдали от слабой правовой защищенности, внеэкономического принуждения. Их привилегии и свободы устояли, хотя городские власти XIX в. пытались их редуцировать. Это объясняется тремя причинами. Первая (ментальная) — отношение к труду. В тогдашней Европе оценка труда как наказания Господня являлась частью христианской этики (Христос, в отличие от Мухаммада, никогда не работал). Более того, само «безгрешное состояние человека не предполагает труда» (Гуревич, 1984. С. 269), зато уважением и поклонением пользовались монахи нищенствующих орденов (католический Запад) или увешанные веригами юродивые на папертях православных храмов. В исламе же Бог «разрешил зарабатывать, заниматься ремеслом и торговлей... и объявил запретными попрошайничество и нищенство» (цит. по: Хрестоматия, 1994. С. 97). Вторая причина — правовая. В Крыму корпорации не знали вассальных отношений, так как целью и содержанием добровольных этих союзов было не получение «крыши» или блаженства иерархического соподчинения: в них «чрезвычайно большое внимание уделялось проблеме социальной справедливости» (Малашенко, 1994. С. 41). Необходимое для этого ограничение самовластия правителей достигалось при помощи ряда институтов, среди которых важнейшей была аш-шура (консультативный Совет старейшин), решения которого практически не обсуждались (Полонская, 1994. С. 7). Третья причина — давние местные традиции личной свободы, связанные с островной психологией. История знает немало и свободных, и временно несвободных народов, обитавших в лесах, степях или горах. Но не бывает несвободных морских цивилизаций (здесь нет места для объяснения этого феномена). А ведь именно такой (ярко выраженной в древности и несколько приглушенно в Средние века) была культура Крыма. И ещё о традициях. Сравнительно недавно при раскопках поздних (XIX в.) ремесленных кварталов Капсихора, Бодрака и Фоти-Салы были обнаружены огромные позднеримские гончарные печи. Это означает, что производство керамики здесь, на том же самом месте, не прекращалось веками. Слава кожевенников и оружейников Бахчисарая и Карасубазара, виноделов Судака, рыбаков Балаклавы и Керчи также не угасала с Античности до наших дней. Такие давние и богатые социальные и экономические традиции высоко держали общественный статус крымских ремесленников. Их свобода и корпоративное равенство перед общецеховым имущественно-производственным «интересом» (т. е. горизонтальная структура связей) теснили вертикальную систему экономической и иной зависимости (Бахрушин, 1937; Сыроечковский, 1940. С. 17). Это предвещало наступление новых социально-экономических отношений. И как некогда Крым первым в Европе покончил с рабством, так теперь он вкупе с Сицилией обогнал в развитии своих более мощных соседей. Естественно сомнение, а не делали ли столь сильные корпоративные традиции невозможным индивидуальное творчество? Ведь в европейской общинной и ремесленной среде любая художественная находка или просто техническое или аграрное усовершенствование считалось тяжким грехом. К счастью, здесь такого не случалось. И это тоже благодаря исламу, который придавал яркий оттенок индивидуализма как общественной, так и производственной сферам, что позволяет говорить о «протокапитализме» мусульманских предпринимателей и купцов ещё VII в. (Малашенко, 1994. С. 41). Произошедшее в Крыму несколько позже разделение труда (требующее свободы инициативы, постоянного поиска, личной заинтересованности в результатах труда) лишь закрепило эту социально-экономическую особенность средневекового быта региона. Не все, конечно, традиционные ценности уцелели в условиях урбанизации8. Менялся строй образов, эстетика форм раннего Средневековья. Бесспорная тяга к иному типу культуры не была обеспечена временем, достаточным для возникновения нового, инонаправленного творчества, созревания собственного стиля. Мастерские ремесленников и художников работали, едва справляясь с потоком заказов, — и смешение стилей (эклектизм) стало неизбежным. Впрочем, это был не бесплодный эклектизм варваров, копивших без разбору любые сокровища. Для этого слишком мощным был в Крыму пласт собственной культуры, поток, который не прерываясь в Средние века, изливался из великого прошлого. Так, крымские мастера впитывали наследие своих далёких предшественников по образцам из кладов, найденных, скажем, у Ай-Василя. Одновременно они не закрывали глаза на художественные особенности образцов западноевропейского или дальневосточного искусства, нередко попадавших им в руки. Вот поэтому нас и не должен удивлять вывод современного учёного об уникальной роли крымского искусства в европейской цивилизации: «Здесь, на периферии золотоордынского мира, с 60-х гг. XIII в. и до падения Каффы в 1475 г. римско-греческий Запад активно сотрудничал... с исламизированным тюрко-монгольским Востоком» (Крамаровский, 2000. С. 188—189). А что касается собственных, актуальных для XIII и более поздних веков эстетических принципов, то они выразились уже в свободном выборе новых стилей, внутрижанровой тематики, наконец, в образном строе. И вот результат: крымское искусство, как и сицилийское, не обладая ещё достаточным совершенством, сумело довольно рано выйти из тени, отбрасываемой великими культурами иммигрантов, а потом окрепло настолько, что стало оказывать на них обратное влияние. Таким образом, локальные культурные традиции составили ядро нового, оригинального искусства европейского Юга. Завершился процесс перерастания синкретизма духовных и материальных черт изначально далёких культур в их синтез. Развитому ремеслу Крыма не хватало собственного сырья, и оно импортировалось с Востока, Запада и Севера. В обратном направлении шли готовые товары. Сохранялась традиционная роль Тавриды не только как производящего, экономического или культурного, творческого центра огромного, перешагнувшего рамки Причерноморья потребляющего региона. Параллельно продолжалась и её несущая культуру (культуртрегерская) деятельность, которой со времен глубокой древности была столь многим обязана Европа и её цивилизация. Особенностью культур, складывающихся в таких условиях, неизменно становится их сложность, многосоставность. Поэтому вышеприведённое замечание о культурном синтезе нуждается в уточнении. Культура Крыма (как и Сицилии) стала со временем общей для населения полуострова, но отнюдь не единообразной. Отчего — понятно. Ислам не склонен к унификации вошедших в его пространство культур. Он лишь объединяет их в единую систему ценностей, оставляя нетронутыми этнонациональные традиции и обычаи местных жителей. Поэтому, говоря на языке современной этнологии, культурное поле обоих регионов представляло собой не всесмесительный melting pot (плавильный котел), но salad-bowl (салатницу) с одним блюдом, хотя и состоящим из достаточно легко отличимых друг от друга, несхожих компонентов. Несколько таких субкультур развилось в различных городах; гораздо больше было их локальных разновидностей, как и слабо смешивавшихся диалектов. Культурное разделение поддерживалось и несхожим в различных местностях наследием предков. В горах Крыма высились древние «длинные стены» циклопической кладки, а скифские фортификационные идеи были воплощены в Неаполе Скифском. Ещё сохранились стены древнегреческих храмов Херсонеса, возможно — Партенита. Упоминавшиеся римские viae militares (военные дороги), отдельные эллинские храмы и гражданские постройки, византийские сельские усадьбы и городские дома, древние храмы-базилики и бетонные цистерны для вина, старинные крепостные стены и каменные причалы всё ещё использовались по назначению. Причём многие десятилетия, даже столетия. Средневековые культуры, какое-то время доминировавшие в Крыму (византийская, готская, ранняя мусульманская), обладали, при всём их различии, одной общей чертой. Они были преобладающе городскими, уже урбанистическими. С их приходом на эту периферию древнего мира угасшие было прежние, более древние города приобрели новое значение. Попытаемся рассмотреть образующие (или составные) части их культуры. Германо-скандинавский стиль стал заметен в крымских архитектуре, строительной технике и мелкой пластике начиная с эпохи готского нашествия (Щеглов, 1976. С. 135). Затем Мангуп был неоднократно перестроен. Готские замки и крепости Южного берега также до нас не дошли. Но татары Качинской и Бельбекской долин сохраняли до последнего времени готские типы брусовых жилых построек. Остались подобные примеры для подражания и в более монументальных архитектурных жанрах в виде пропорций больших и совсем малых зданий, фортификационных схем, строительных приёмов в целом (Куфтин, 1925. С. 33; Бернштам, 1935. Passim.). Византийская цивилизация была представлена в Крыму почти всеми видами материального искусства. Сохранились как монументальные памятники церковной, гражданской и крепостной архитектуры, так и прекрасные образцы прикладного искусства (Искусство Византии. Т. I. С. 19, 20. Т. II. С. 126—131 и мн. др.). Не менее значителен, но более зрим такой её след, как частные жилые комплексы типа «дом-двор», сохранившие удивительную жизнеспособность: они до сих пор украшают старые кварталы крымских городов и горные сёла. Интерьер судакской мечети-музея. Фото автора Заметное влияние оказала Византия и на крымское мусульманское зодчество. Примеров много: от соборов Кефе до мечетей и дюрбе Эски-Юрта и Бахчисарая. Вообще же сложность вычленения чисто византийского наследия состоит в том, что многие его явления на самом деле — исконно крымские. Они просто вернулись на полуостров «бумерангом», будучи заимствованы греками здесь ещё в античную эпоху (Ростовцев, 1918. С. 93). Да и в более ранние времена греки могли в Крыму многому научиться. Французский культуролог и историк утверждает: «Уже в классическую эпоху Боспор был как бы прообразом эллинистических государств» (Левек, 1989. С. 162). Проще выделить комплексные отличия крымских городов от византийских и иных. В ханский период города стали возникать не только в результате развития ремёсел и торговли, как в других европейских регионах, но и искусственно, в качестве административных центров (Koromila, 1991. P. 157). Практически одновременно города эти поднялись ремесленно-торговым и кочевым населением, причём второе немедленно попадало под культурное влияние первого. Этот же процесс шел в старых городах. Причиной тому было если не всегда повышение уровня жизни степняков, то наверняка — её новый образ, некогда известный лишь тонкой прослойке ханского окружения. Бывшие кочевники узрели в Крыму культуру средиземноморского типа; посещая старые византийские и новые латинские кварталы, селясь в них, они в свою очередь, сообщали им полувосточную яркость. В массах бывших кочевников, для которых недавно и поливная керамика была малодоступна9, стали распространяться чеканный металл, тонкое стекло, удобные инструменты, изящное оружие. И, едва ли не самое главное: после многовекового информационного голода — состояния, к которому невозможно привыкнуть, степняки окунулись в насыщенную жизнь города. Они очутились в водовороте всевозможных сведений и новостей, они попали на настоящий информационный пир. Возврата к прежней жизни для них не стало уже по этой причине, а ведь были ещё и экономический и эстетический факторы. Началась цепная реакция. Чем глубже втягивались кочевники в новую жизнь, чем пристальнее вглядывались они в мозаичные узоры и прекрасные пропорции строений, возведённых по высоким средиземноморским канонам, чем привычнее становились для них журчание фонтанов и шелест листвы, тем вроде бы прочнее забывалась жизнь в степи. То есть бытие в шатрах, с его почти единственным удовольствием и смыслом — однообразной едой. Но и в Крыму кочевое прошлое не исчезло, как можно было бы ожидать! Оно осталось в подсознании не только оседлых степняков, но и горожан Крыма. Ведь большинство городов оставалось открытым окружавшей их степи. Они по-прежнему были связаны со степными просторами тысячей экономических и иных нитей. Кочевое же прошлое, бесспорно, более гармонично сочеталось с природой, чем с искусственной культурой. Что и обусловило его вклад в урбанистическую культуру Крыма. Крымские горожане оставались величайшими романтиками истории с их вечно живым, неистребимым ощущением ностальгии по духу кочевничества. Даже в XIX в. эта генетическая память пробуждала в потомственных жителях Бахчисарая и Акмесджита непреодолимую тоску по запахам чабреца и полыни, по зрелищу седого ковыльного моря. И мужчины седлали коней и направляли их бег в бескрайние просторы Северо-Запада полуострова, для того чтобы пожить там, среди голой степи, хоть несколько недель... Впрочем, германский автор, описавший эти ностальгические порывы горожан, ещё недавно кочевавших по степным просторам, резонно замечает, что «такое свойство человеческого сердца присуще не только детям природы» (Grimm, 1855. S. 31). Но бросим, наконец, взгляд на картину типичного крымского города, представшую внутреннему взору художника и поэта — она не уступает написанной профессионалом-историком: «Греческая и готская кровь совершенно преображают татарство и проникают в него до самой глубины мозговых извилин. Татары дают как бы синтез всей разнообразно пёстрой истории страны. Под просторным и терпимым покровом Ислама расцветает собственная подлинная культура Крыма. Вся страна от Меотийских болот до южного побережья превращается в сплошной сад: степи цветут фруктовыми деревьями, горы — виноградниками, гавани — фелюками, города журчат фонтанами и бьют в небо белыми минаретами. В тенистых улицах с каменными и деревянными аркадами, в архитектуре и в украшениях домов, в рисунках тканей и вышивках полотенец догорает вечерняя позолота византийских мозаик и облетают осенние вязи италийского орнамента... Никогда — ни раньше, ни позже — эта земля, эти холмы и горы, эти заливы и плоскогорья не переживали такого вольного растительного цветения, такого мирного и глубокого счастья» (Волошин, 1990. С. 215). В XII—XIV вв. в строительстве Крыма произошли перемены: в сёлах здесь возобладал восточнотюркский стиль, а в городах — скорее сельджукский. Причём они разнообразились и византийскими формами отдельных архитектурных элементов, декоративной отделки, расчётов конструкций. Но строились и чисто восточные, квадратные в плане храмы. Они нередко смыкались с медресе или текие, чьи замкнутые внутренние залы-дворы окаймлялись обширными нишами-айванами (аудиториями) и кельями для учащихся или дервишей. Пример таких комплексов — так называемая «мечеть Узбека» в Старом Крыму10 и гораздо более позднее текие в Гёзлёве (на Катык-базаре). Если на Ближнем Востоке прослеживаются стереотипные стиль и конкретные архитектурные решения, то в Крыму этого не было никогда. Российский искусствовед отмечает, что «...менее всего принимал он (Крым. — В.В.) готовую формулу Стамбула» (Гинзбург, 1992. С. 210). Крымские мечети могут быть прямоугольными в плане, базиликальными с одним или тремя нефами, шатровыми, как в Армении или раннесредневековой Италии, с торжественными античными куполами, покоиться на западноевропейских крестовых сводах и так далее, что неудивительно для этого уникального смешения красок, стилей и традиций. В Восточном Крыму высились типично европейские крепости, но их владельцы-христиане, бывало, помещали на монетах мусульманский орнамент. Собственно, это было уже традицией: в XV в. ханы чеканили монету, на которой с одной стороны был генуэзский герб с католическим крестом, а на другой — чингизидский тарак (гребешок) — родовая тамга Гиреев. Более современный историк искусства замечает по этому поводу: «Такое сочетание было... выражением целого мировоззрения человеческого единения, независимого от различия вероисповеданий. Ни в Европе, ни в Азии той поры не найти другого места, другой страны, где столь последовательное гуманистическое мировоззрение получило бы такое последовательное развитие, как в Крымском ханстве» (Червонная, 1994. С. 125). С этим мнением трудно не согласиться. И даже редкий обычай погребений в помещении храма был здесь общим для обеих религий. Правда, «меняли конфессию» сами храмы, причём не раз и не два. Так, мечеть Айя-Баязид, заложенная мусульманской общиной на возвышенности близ Судака в третьей четверти XIV в., после взятия города в 1365 г. генуэзцами, была превращена в католический храм и позднее оказалась окружённой стенами знаменитой Судакской крепости. В 1475 г. храм снова стал мечетью, в 1778 г. был превращен в христианскую церковь — уже православную, а в 1816 г. — в лютеранскую кирху для обслуживанья местных немцев-колонистов; после этого здание долгое время служило загоном для скота. В 1882—1883 гг. его отреставрировали, и оно служило храмом для армяно-католической общины до 1926 г., когда было превращено в историко-архитектурный музей. Потом последовали годы забвения, медленного распада старинного здания11, и лишь сравнительно недавно в бывшей мечети разместился музей заповедника «Судакская крепость» (Джанов, 2005. С. 655—656). Стилевое смешение стало неизбежным ещё и потому, что местные и приезжие мастера работали бок о бок, творчески взаимообогащаясь. Но этот процесс не был слепым заимствованием, вот что важно понять. Крымское изобразительное искусство отличается от того же сельджукского столь безупречной чистотой палитры, тонкостью и нежностью линий рисунка, что по сравнению с ним турецкое кажется грубоватым. Иногда указывают на схожесть в этом смысле крымского и мавританского искусства, которое тоже оставило в Крыму свой след (дюрбе Диляры-Бикеч, павильон Селим-Гирея). Однако давно уже отмечено принципиальное отличие и здесь. Прочтём и запомним строки, гениально определившие суть крымскотатарского изобразительного искусства, да и всей материальной культуры старого Крыма: «Арабо-мавританская линия упруга, стройна, полна твёрдой определенности, татарская же — мягка, текуча, дробна и неуверенно-нежна. Общее очертание её многочленно, характер каждого отрезка меняется с бесконечным разнообразием в рисунке, но с тем особенно-характерным татарским разнообразием, в котором нет пестроты и которое всегда управляется законами ритма» (Гинзбург, 1992. С. 212). Поскольку предмет этого очерка заключается в поисках крымско-сицилийских культурных параллелей, то, очевидно, имеет смысл привести факты продуктивного духовного сотрудничества этих культурных территорий или хотя бы их взаимного интереса, творческой переклички и т. д. Первым в таком контексте заслуживает упоминания, скорее всего, арабский географ аль-Идриси (середина XII в.). Он работал на Сицилии, при дворе норманнского короля Рожера II, пользуясь богатейшими библиотеками этого цивилизованного уголка варварского мира. Созданное им в тот период описание городов и берегов Причерноморья, в том числе и Крыма, ещё несколько столетий после его смерти оставалось непревзойдённым. У него нетрудно отыскать упоминания о схожих крымско-сицилийских культурных чертах, которые будут упомянуты ниже. Одна из них обнаруживается в архитектурном искусстве. Мусульманские архитекторы создали в Крыму и на Сицилии новые, оригинальные типы зданий. Окаменевшая геометрия кубов и квадратов составила невиданные в остальной Европе архитектурные тела. Своеобразие и неповторимая красота исламского зодчества — в свободной трактовке даже заимствованных форм, богатой технике применения материалов и, главное, в изумительной декоративной отделке. Занесенные на Сицилию из фатимидского Египта «сталактиты» сводов и многие иные детали формировали, конечно, и вкусы архитекторов христианских, а потом мусульманских храмов Крыма, его коттеджей (здание Евпаторийского музея). Архитектурным направлениям Средневековья естественно отвечал стиль сицилийских интерьеров. Античную мебель, немногочисленную (и поэтому создававшую ощущение простора в помещениях) и изящную, в свое время сменила погрубевшая византийская обстановка, почти не оставлявшая в комнатах участков свободного пола; в XI—XII вв. теснота в интерьерах стала повсеместной. Но затем, под явно восточным влиянием, количество мебели вновь уменьшилось, а свободное пространство расширилось. Зато у обеспеченных, имевших возможность эстетического выбора владельцев появились ковры, ширмы, экраны, сундуки, диваны, внутренние фонтаны. В жилых и парадных помещениях вновь стало свободнее дышать. Эта же стилевая общность заметна в интерьере домов крымчан и сицилийцев. Крымский обычай освобождать пространство пола от части утвари, развешивая её по стенам (мелкие сельскохозяйственные орудия при этом подвешивались к потолочным брусьям жилой комнаты), сохранившийся до XIX в., немецкий исследователь вполне определённо называет «итальянско-сцилийским» (Brunner, 1833. S. 190). В крымской и сицилийской одежде мода меняла, главным образом отдельные детали и отделку, но основные романо-мавританские линии сохранялись веками. Они вполне естественно они пересекались «северными-на-юге» направлениями. Известно, что крымские готы уже в VII в. носили сицилийские пряжки типа «сиракузы» (Амброз, 1971. С. 29), а в крымское традиционное искусство влился скандинавский звериный стиль (Айбабин, 1990. С. 196). И это свидетельство культурообмена с далёкой, но близкой по духу и культуре Сицилией далеко не единственное. Мы знаем, что между Крымом и заморским островом существовали торговые связи (Еманов, 1995. С. 112). А ведь это не просто канал для обмена разнообразными духовными и материальными ценностями. Это и условие, делающее такое взаимообогащение неизбежным. Поэтому нас не должно удивлять, что предметы туалета и элементы декора были в Крыму и на Сицилии схожими. Ведь и одежды шились-то из одной ткани — итальянского производства с арабскими узорами12. Носили её все слои населения, включая ханов и королей; разница была лишь в богатстве отделки и качестве шитья (Муратов, 1924. С 117; Левый, 1899. Passim.). Одинаковыми были и её названия если сицилийская кантушу звучала по крымскотатарски как хунтуш, то команеска свою лингвистическую форму вообще не изменила13. Как, между прочим, и сицилийский сыр качио-кавалло, при изготовлении которого добавлялось кобылье молоко, — его крымская разновидность называлась практически так же, кашкавал (вспомним крымские стихи И.А. Бунина: «...подает графин с водой / И тарелку кашкавала / Пожилой хозяин, грек...»). Крайне интересны совпадения и в бытовых обычаях жителей Крыма и Сицилии. Так, молодые горожане Палермо и Карасубазара одинаково страстно увлекались эквилибристикой с чашей вина. Изображение этих упражнений, требовавших немалой ловкости, обнаружены недавно на старокрымской керамике и, абсолютно аналогичные — на фреске собора в сицилийском Чефалу (Крамаровский, 1991. С. 61—69, 127—143; Thieme, Beck, 1977. Fig. 55). Показательно, что как на Сицилии, так и в Крыму эти молодые холостяки создавали своеобразные братства. Члены их звались в Крыму обычным именем «друг» (къардаш). Но и на Сицилии такие братства носили названия кардашия — явное заимствование итальянским языком этого крымскотатарского слова. Впрочем, имелись и другие лингвистические копии такого рода (См.: Clarke, 1810. P. 532). Явно имевший место обмен моделями мебели и одежды, рецептами приготовления продуктов и стереотипами поведения объясняется, возможно, открывшимися в XIII в. постоянными торгово-пассажирскими линиями между портами Крыма и Сицилии (Pegalotti, 1936. P. 164). Это, кстати, далеко не первые примеры прямого крымско-сицилийского культурного обмена, обнаруженные случайно. Поиски в этом направлении совершенно не ведутся, но случайно обнаруживаются факты, подтверждающие именно такие предположения. Так, например, исследователям открылся крымско-сицилийский контакт, начавшийся ещё в IX в. — это были прямые торговые связи, которые «сыграли известную роль между этими далёкими провинциями византийской империи» (Соколова, 1962. С. 24). Впрочем, возможно, подтверждение такого рода материальных контактов не столь уж и необходимо, ведь речь идёт скорее о метафизической общности. Метафизика же, как известно, оперирует сверхслабыми, далёкими связями. Примечания1. Понятно, что эти переселенцы забирали с собой в новую жизнь самое с их культурной точки зрения ценное. А этих точек зрения, этих этнических вкусов было столько же, сколько человеческих племён участвовало в этногенезе крымских татар. Конкретно этими ценностями могло быть что угодно — от виноградных лоз до музыки или костюмов старой родины. 2. Между прочим, абсолютное большинство крымскотатарского наследия за рубежом ещё ждёт своих открывателей и исследователей. Работа по их отысканию уже идёт под руководством симферопольского профессора Исмаила Керимова силами его учеников. См., напр.: Бахчисарайская книжная коллекция в Российской национальной библиотеке. Указатель рукописных и старопечатных книг, переданных в 1976 г. из Бахчисарайского историко-археологического музея в Государственную публичную библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. / Составление, вступительная статья, комментарии Н. Абдульваапа. Симферополь, 2007. 3. Развитие науки и культуры мусульманского мира в Средние века — особая тема, она будет затронута в ином месте. Здесь лишь подчеркну, что крымские медресе не могли существовать без контактов с другими научными центрами Востока. Этот обмен учёными, студентами, книжный обмен и т. д. был постоянным и привычным. А о его продуктивности говорит лишь один факт: современник хана Узбека, гениальный английский учёный Роджер Бэкон (1214—1294), отчаявшись отыскать качественные приборы для своих опытов в Европе, сетовал, что ему приходится жить и работать в «таком захолустье» и искать линзы в дальнем зарубежье, где всё гораздо лучше по качеству, то есть у арабов (Бибикин, 1998. С. 46). 4. Имелись и обычные, не нёсшие культовых функций, но также бесплатные странноприимные дома, существовавшие на вакуфные средства; они назывались имаретами. 5. Сейчас трудно сказать, кто первым начал проводить параллели между природными комплексами и культурами этих двух значительно удалённых друг от друга клочков суши, терявшихся в огромном пространстве солёной воды Средиземноморского бассейна, включавшего и Чёрное море. Чисто формально такое сближение Крыма и Сицилии можно обнаружить и в работах 1880-х гг. Известный популяризатор науки М. Сосногорова не находит иного ландшафта планеты, столь близко схожего с крымским, как сицилийский, — и в этом она права (Сосногорова, 1880. С. 203). Однако, если подходить к проблеме неформально, то придётся признать, что первым по-настоящему глубоким и доказательным сопоставлением этих двух культурных регионов история мировой культуры обязана Максимилиану Волошину. В его теоретических трудах множество раз встречаются параллели между крымскими и сицилийскими ландшафтными особенностями, уникальными для всего остального мира. Единственное, до чего не поднялся великий киммериец М. Волошин, — это распространение своих провидческих параллелей и на духовную жизнь сицилийцев и коренных крымцев, оказавшую огромное влияние на дальнейшее культурное развитие Европы и, шире, всего мира. Такая попытка предпринята в данном очерке. 6. Любопытно замечание американского этнографа и географа У.Э. Кёртиса относительно того, что крымские татары весьма схожи с сицилийцами как внешне (телосложением и даже одеждой), так и некоторыми чертами характера («сдержанная пылкость»), и обычаями («их самый святой долг — гостеприимство»). Хотя есть и отличия: «татары воздерживаются от вина, они более трудолюбивы и скромны», чем сицилийцы (Curtis, 1911. P. 270). 7. Крайние черты этого отрицания живой, но не принадлежащей человеку природы нашло в православии. Уже говорилось о том, что для великороссов лес был прибежищем злых сил, река и озеро — тоже. Вспомним, кроме того, что вдоль деревенских улиц мужики никогда не сажали деревьев (это бы значило впустить врага в свой дом). По той же причине селяне России не устраивали в населённых пунктах прудов. Крупным современным писателем метко замечено: «Специфическую ненависть русский человек испытывает к воде: где заметит лужицу или болото — сразу ревностно её осушает, превращая влажную местность в пустыню, моря — в долины, реки — в канавки» (Т.Н. Толстая. Главный труп.) 8. Урбанизация (от лат. urbanus — городской) — процесс повышения роли города в национальной экономике и, в целом, в развитии общества. Этот процесс был в Крыму всесторонним. Он охватывал образ жизни крымчан, их расселение, культуру, социальные и профессиональные структуры. Для урбанизации характерен отток жителей деревень и сёл в растущие города, где их привлекали растущие возможности в области культурного развития и повышения благосостояния. В Крыму урбанизация сказалась на судьбе жителей прежде всего прибрежных и пригородных селений. 9. Речь идёт не об ордынцах, а о местных, причерноморских кочевниках. В эпоху после перехода Крыма под власть Золотой Орды началось массовое заселение полуострова причерноморскими степняками, втянутыми в Крым, как в воронку, куда есть вход, но затруднителен выход. Что же касается ордынцев, то их культура, и без того уникально богатая, вполне их удовлетворяла. Другое дело, что она мощно вторгалась в крымскую. Для этого не нужно было никаких переселений, жадным до новшеств крымцам был достаточен близкий контакт с Ордой, чья столица, Сарай, по благоустройству и величине не имел равных не то что в Восточной, но и в тогдашней Западной Европе (он превосходил Париж почти вдвое, а Рим — втрое). Это был практически современный город. В богатых домах имелись ванны, было великолепно развито садово-парковое хозяйство, на площадях повсюду били прозрачные фонтаны (Фахрутдинов, 2001. С. 7). 10. Впрочем, эта мечеть, как и вторая, именуемая искусствоведами «храм с аркадой», окружённая стенами Судакской крепости, относятся к последним и, кажется, единственным образцам золотоордынского стиля в крымской архитектуре (Джанов, 2005. С. 654). 11. Иногда это разрушение шло и ускоренными темпами. Во время Второй мировой войны в мечети (и на остальной территории крепости стояла румынская часть, после чего «от музейных вещей, имущества и библиотеки осталась куча мусора...» (Скржинская, 2006. С. 320). 12. Арабская, вообще исключительно восточная расцветка европейских тканей этого периода не должна удивлять. Историю развития текстильное искусство Европы после-античного периода можно приблизительно разделить на два основных периода. Первый, длившийся вплоть до поздней готики и Возрождения, отмечен преимущественным влиянием Востока. Второй открывается «с эпохи Ренессанса, с которого только и начинается развитие европейской художественной ткани» (Денике Б. Искусство Востока. Казань, 1923. С. 184). 13. Скорее всего, «понтийская команеска» была заимствована местным населением у генуэзских или венецианских колонистов Кафы. Но она стала столь распространённой в Крыму, что современный автор объясняет (вполне, впрочем, обоснованно), что это «типичный для кыпчаков плащ на меховой подбивке» (Еманов, 1995. С. 135).

|

Столица: Симферополь

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта

Территория: 26,2 тыс. км2

Население: 1 977 000 (2005)

Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта